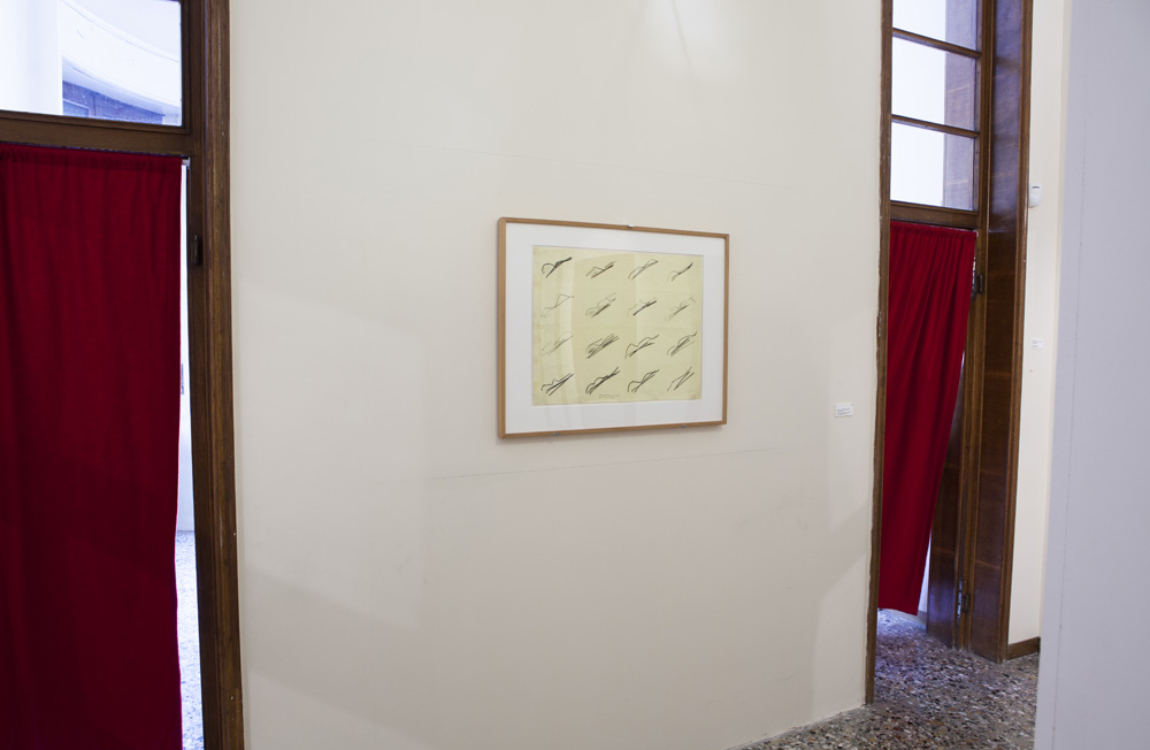

Stanza 6

Invitata da Adrian Paci

Quando sono entrata in Casa Testori mi è sembrato di visitare tanti piccoli microcosmi intimi collegati tra loro grazie a delle porte molto strette. Nella mia stanza ho percepito questa riservatezza come se potessi proiettare la mia immagine in tutti i punti.

Cos’è la famiglia se non questo. L’insieme di tutte le proiezioni emotive dei componenti, racchiusi in intimità in un piccolo macrocosmo.

Lo stesso rapporto genitoriale crea tanti piccoli microcosmi del loro stesso essere.

Noi figli siamo genitori e individui unici allo stesso tempo; cresciamo con la convinzione che saremo diversi ed esploriamo il mondo facendo affidamento solo su noi stessi, ma cosa siamo se non un microcosmo derivato dall’unione di due macrocosmi?

Proveniamo tutti da una madre e un padre, tutti siamo il risultato di due geni diversi.

Mi sorge quindi una domanda: perché noi figli non dovremmo essere semplicemente un continuo di un fluido, il passaggio del testimone di un qualcosa di sensoriale che muta al passaggio di un corpo attraverso diversi linguaggi di espressione?

Io lavoro con la mia famiglia proprio per questo: sono un microcosmo che guarda nel loro mondo e scardino quella campana di vetro costruita per una gerarchia educativa trasformandomi in genitore e figlio allo stesso tempo.

Agisco su mio padre e mia madre perché voglio rompere il vetro della campana in cui mi rifletto.

Daniela Peracchi è nata ad Alzano Lombardo (BG) nel 1990. Vive e studia a Milano.